TOP > とれたてblog

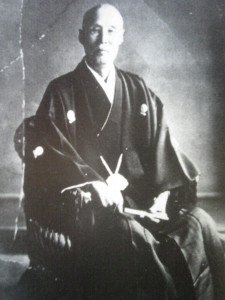

上総国請西藩主であった林忠嵩は、将軍徳川慶喜が大政奉還をしたことで脱藩を決意します。お殿様が脱藩したのです!藩兵を率い、伊庭八郎・人見勝太郎ら旧幕臣遊撃隊と共に官軍と戦います。

上総国請西藩主であった林忠嵩は、将軍徳川慶喜が大政奉還をしたことで脱藩を決意します。お殿様が脱藩したのです!藩兵を率い、伊庭八郎・人見勝太郎ら旧幕臣遊撃隊と共に官軍と戦います。

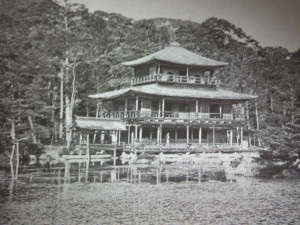

京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺院で正式には鹿苑寺。相国寺の塔頭寺院のひとつ。舎利殿「金閣」が有名であることから「金閣寺」と呼ばれている。鎌倉時代の公卿、西園寺公経の別荘を足利義満が譲り受け、山荘北山殿を造ったのが始まりとされている。金閣を中心とした庭園と建築は極楽浄土をこの世に表したとされ、有名なあの一休禅師の父、後小松天皇を招いたり、中国との貿易を盛んにして文化の発展に貢献した。この時代の文化を「北山文化」という。足利義満の死後、遺言によりお寺となり、無窓国師を開山とし足利義満の法号「鹿苑院殿」の二文字をとって「鹿苑寺」と名づけられた。

京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺院で正式には鹿苑寺。相国寺の塔頭寺院のひとつ。舎利殿「金閣」が有名であることから「金閣寺」と呼ばれている。鎌倉時代の公卿、西園寺公経の別荘を足利義満が譲り受け、山荘北山殿を造ったのが始まりとされている。金閣を中心とした庭園と建築は極楽浄土をこの世に表したとされ、有名なあの一休禅師の父、後小松天皇を招いたり、中国との貿易を盛んにして文化の発展に貢献した。この時代の文化を「北山文化」という。足利義満の死後、遺言によりお寺となり、無窓国師を開山とし足利義満の法号「鹿苑院殿」の二文字をとって「鹿苑寺」と名づけられた。

霊峰立山連峰の剣岳です。以前の修験者は全く何も取り付けられていない険しい剣岳に臨み、2999の頂きにて登拝されたのです。そのおかげで地震や台風などの災害から護られているのだと、僕は子供の頃からそう信じています。早朝に東の空を望みますと真っ赤な太陽が立山連峰から昇ります。その光景は何とも言えない神々しさを放っています。周囲ではそれを目にすると、自然と手を合わせている人が多く見られます。それも極々自然に・・・。

霊峰立山連峰の剣岳です。以前の修験者は全く何も取り付けられていない険しい剣岳に臨み、2999の頂きにて登拝されたのです。そのおかげで地震や台風などの災害から護られているのだと、僕は子供の頃からそう信じています。早朝に東の空を望みますと真っ赤な太陽が立山連峰から昇ります。その光景は何とも言えない神々しさを放っています。周囲ではそれを目にすると、自然と手を合わせている人が多く見られます。それも極々自然に・・・。

お盆とは、8月15日(旧暦7月)釈迦の弟子の目連が「倒懸の苦」(逆さづり)を受けている亡き母の霊を救うために釈迦からその方法を教わり、供養した日とされています。また、一方では古来から正月と共に年2回行われてきた祖霊祭との関連も指摘されています。富山県内では、精霊迎えは7月や8月13日、精霊送りは、その月の16日に行なわれています。僕の住む砺波では、盆踊りが各地区で盛大に行われていました。青年団主催が圧倒的に多く、浴衣姿の若い男女が高い舞台でしなやかに踊り、先祖(精霊)と子孫が楽しみ、そして帰ってもらう行事でした。今ではあまり行なわれなくなっています。

お盆とは、8月15日(旧暦7月)釈迦の弟子の目連が「倒懸の苦」(逆さづり)を受けている亡き母の霊を救うために釈迦からその方法を教わり、供養した日とされています。また、一方では古来から正月と共に年2回行われてきた祖霊祭との関連も指摘されています。富山県内では、精霊迎えは7月や8月13日、精霊送りは、その月の16日に行なわれています。僕の住む砺波では、盆踊りが各地区で盛大に行われていました。青年団主催が圧倒的に多く、浴衣姿の若い男女が高い舞台でしなやかに踊り、先祖(精霊)と子孫が楽しみ、そして帰ってもらう行事でした。今ではあまり行なわれなくなっています。

砺波市高波にある奉安殿です。昭和天皇、皇后さまの御真影が中に収められていました。昭和の時代戦後までは、前を歩く際は深々と頭を下げて敬意を表したとお聞きしています。この奉安殿の横から元気な声が聞こえてきたので見て見ると!直立不動に敬礼!きびきびとした青年たちがいるではありませんか!何と!ここ砺波市高波の消防団は、砺波市消防操法大会において見事に優勝されたのだとお聞きしました。奉安殿の横で練習されているのを拝見して、何か昭和にタイムスリップしたかのように思えたのが不思議なのでした。高波分団!頑張れ~っ。^^

砺波市高波にある奉安殿です。昭和天皇、皇后さまの御真影が中に収められていました。昭和の時代戦後までは、前を歩く際は深々と頭を下げて敬意を表したとお聞きしています。この奉安殿の横から元気な声が聞こえてきたので見て見ると!直立不動に敬礼!きびきびとした青年たちがいるではありませんか!何と!ここ砺波市高波の消防団は、砺波市消防操法大会において見事に優勝されたのだとお聞きしました。奉安殿の横で練習されているのを拝見して、何か昭和にタイムスリップしたかのように思えたのが不思議なのでした。高波分団!頑張れ~っ。^^ となみ夜高祭りです。ひと昔前から見るとⅬEDを使っているので非常に明るく、色鮮やかになり、どんどんレベルアップしています。行燈の中から龍が煙を吹き出しながら登場するなど見せ場も多く、たくさんの方々に大きな拍手と歓喜の声がこれでもかと浴びせられます。これはもう五穀豊穣、豊年満作は間違いないですね!ありがとうございます。^^

となみ夜高祭りです。ひと昔前から見るとⅬEDを使っているので非常に明るく、色鮮やかになり、どんどんレベルアップしています。行燈の中から龍が煙を吹き出しながら登場するなど見せ場も多く、たくさんの方々に大きな拍手と歓喜の声がこれでもかと浴びせられます。これはもう五穀豊穣、豊年満作は間違いないですね!ありがとうございます。^^