TOP > とれたてblog

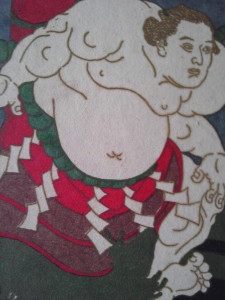

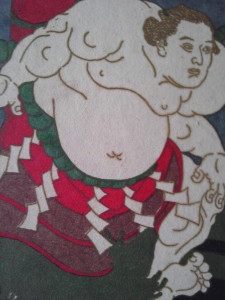

2020年3月25日大阪市中央区の高砂部屋で大関昇進の口上を伝えてから4ヵ月余り、ようやく大相撲7月場所が19日(日)から開催されます。「無観客」ということでしたが、検討を重ね2500名の観客を迎えての開催となります。昇進して4ヵ月の新大関朝乃山関の活躍はもちろん!序二段まで降下した元大関照ノ富士関や新入幕の琴勝峰関の活躍にも期待が高まっているところです。コロナ禍の影響で世の中が変化して、今まで当たり前であったことが大変革となり、少しずつその大変革が身に付いてきています。大相撲もすべてにおいて大変革の7月場所、9月場所、11月場所となり得るのかもしれません。何故か不思議とそう思います。写真は8代横綱不知火諾右衛門(熊本)です。大坂相撲から江戸相撲に引退後は大坂相撲に戻った経緯があり、横綱ではありましたが関脇に降下するなど不明な点の多い力士でした。

2020年3月25日大阪市中央区の高砂部屋で大関昇進の口上を伝えてから4ヵ月余り、ようやく大相撲7月場所が19日(日)から開催されます。「無観客」ということでしたが、検討を重ね2500名の観客を迎えての開催となります。昇進して4ヵ月の新大関朝乃山関の活躍はもちろん!序二段まで降下した元大関照ノ富士関や新入幕の琴勝峰関の活躍にも期待が高まっているところです。コロナ禍の影響で世の中が変化して、今まで当たり前であったことが大変革となり、少しずつその大変革が身に付いてきています。大相撲もすべてにおいて大変革の7月場所、9月場所、11月場所となり得るのかもしれません。何故か不思議とそう思います。写真は8代横綱不知火諾右衛門(熊本)です。大坂相撲から江戸相撲に引退後は大坂相撲に戻った経緯があり、横綱ではありましたが関脇に降下するなど不明な点の多い力士でした。

七ちゃん!生後1788日にして45回目のトリミングでしたあ~。もちろんハニー先生にお願いしたんです。「先生!サマーバージョンでね」と七ちゃんの希望通りなのでありました。走っても滑らないし、もう思いっきり走っています。最近は、おばあちゃんの部屋で過ごすことが多くなっていて、七ちゃんのお気に入りの場所になっています。穏やかなおばあちゃんと一緒にいる時間が七にとってもの凄く大事な時間なのだと思います。『ばあちゃん!いつもありがとう!また遊んでね』七より。

七ちゃん!生後1788日にして45回目のトリミングでしたあ~。もちろんハニー先生にお願いしたんです。「先生!サマーバージョンでね」と七ちゃんの希望通りなのでありました。走っても滑らないし、もう思いっきり走っています。最近は、おばあちゃんの部屋で過ごすことが多くなっていて、七ちゃんのお気に入りの場所になっています。穏やかなおばあちゃんと一緒にいる時間が七にとってもの凄く大事な時間なのだと思います。『ばあちゃん!いつもありがとう!また遊んでね』七より。

「玉蜀黍」って何!?正解はトウモロコシなのです。昨日ご近所さんに頂いたものです。水から茹でて甘みを凝縮して頂こうと思います。沸騰したお湯に入れて茹でるとシャキッと仕上がるのだそうで、シャキッより甘みを選んだ僕なのでありました。玉蜀黍はポルトガル人によって1573~1591年頃に日本に伝わりました。近世世事談に「玉蜀黍ハ、天正ノハジメ、蛮船モチ来タル。関東ニテハ唐モロコシトイフ」とあります。織田信長や明智光秀、豊臣秀吉に徳川家康なども瓜より甘い玉蜀黍を食し、つま楊枝を使ったのかなあ~?などとひとり考えて笑うのでありました。さて、麒麟はいつ来るのかなあ!?楽しみに待っています。^^/

「玉蜀黍」って何!?正解はトウモロコシなのです。昨日ご近所さんに頂いたものです。水から茹でて甘みを凝縮して頂こうと思います。沸騰したお湯に入れて茹でるとシャキッと仕上がるのだそうで、シャキッより甘みを選んだ僕なのでありました。玉蜀黍はポルトガル人によって1573~1591年頃に日本に伝わりました。近世世事談に「玉蜀黍ハ、天正ノハジメ、蛮船モチ来タル。関東ニテハ唐モロコシトイフ」とあります。織田信長や明智光秀、豊臣秀吉に徳川家康なども瓜より甘い玉蜀黍を食し、つま楊枝を使ったのかなあ~?などとひとり考えて笑うのでありました。さて、麒麟はいつ来るのかなあ!?楽しみに待っています。^^/

先日、患者さんにニラをたくさん頂きました。「ありがとうございます」早速!ニラ玉にして美味しく頂きました。でもまだまだたくさんありますので『ニラのよごし』を作ろう!!ということで頑張っちゃいました。この前は『ニラの美味しい料理』と題して「ニラの醬油漬け」をご紹介しましたが、今回は富山県砺波地方の郷土料理「よごし」にしちゃいます。「よごし」の意味は『夜越』一晩、料理を寝かせることで素材の旨みを引き出すことにあります。作ってすぐに頂くのではなく、味わうのに一番良い時期を待ってから頂くのです。さて、作り方は次の通りです。

先日、患者さんにニラをたくさん頂きました。「ありがとうございます」早速!ニラ玉にして美味しく頂きました。でもまだまだたくさんありますので『ニラのよごし』を作ろう!!ということで頑張っちゃいました。この前は『ニラの美味しい料理』と題して「ニラの醬油漬け」をご紹介しましたが、今回は富山県砺波地方の郷土料理「よごし」にしちゃいます。「よごし」の意味は『夜越』一晩、料理を寝かせることで素材の旨みを引き出すことにあります。作ってすぐに頂くのではなく、味わうのに一番良い時期を待ってから頂くのです。さて、作り方は次の通りです。

ニラのよごし

1 きれいに洗ったニラの切り口を切り落とす。

2 細かく切り刻み油をひいたフライパンに入れる。

3 軽く火が通りましたら細切り油揚げを入れる。

4 砂糖を小さじ一杯を入れ、コクをつける。

5 味噌を適宜分量を入れ味を整えて完成。

6 器に盛り、寝かせる。(最低5・6時程度)

アツアツのごはんに!冷奴に!フライなどの揚げ物にもとても美味しい逸品です。寝かせることで旨味がUPします!是非!お試しください。「うまいですよ~」^^/

我が家の自家菜園で育つ菊芋(キクイモ)です。前からも登場している「ヤーコン」「アピオス」と併せて『世界三大健康野菜』と言われています。柴田接骨院では、その三大健康野菜を栽培し、吟味して、どのように良いのかを自分のからだに問い、本当の情報を知り得たままお伝えしたいと考えています。そして良い情報は決してひとり占めにせず!ドンドン発信して多くの方々と共有する。これが僕たちの考え方であり、信念です。さあ、今年の秋が今から楽しみです。

我が家の自家菜園で育つ菊芋(キクイモ)です。前からも登場している「ヤーコン」「アピオス」と併せて『世界三大健康野菜』と言われています。柴田接骨院では、その三大健康野菜を栽培し、吟味して、どのように良いのかを自分のからだに問い、本当の情報を知り得たままお伝えしたいと考えています。そして良い情報は決してひとり占めにせず!ドンドン発信して多くの方々と共有する。これが僕たちの考え方であり、信念です。さあ、今年の秋が今から楽しみです。

今日は午後から少し青空が見えて、何故か安堵感が深呼吸を誘います。梅雨の雨は屋根の汚れを落とすように我々人間のこころを洗い流す大切なものです。低気圧によって体調を崩してしまう方も増えてくるので、あまり無理をせずのんび~りとお風呂に入ってくつろぎましょう。そして梅雨の晴れ間には外に出て太陽の光を浴び、青い空と白い雲を見ながら大きく深呼吸!気の流れが整い、満ちてきます。

今日は午後から少し青空が見えて、何故か安堵感が深呼吸を誘います。梅雨の雨は屋根の汚れを落とすように我々人間のこころを洗い流す大切なものです。低気圧によって体調を崩してしまう方も増えてくるので、あまり無理をせずのんび~りとお風呂に入ってくつろぎましょう。そして梅雨の晴れ間には外に出て太陽の光を浴び、青い空と白い雲を見ながら大きく深呼吸!気の流れが整い、満ちてきます。

梅雨の晴れ間の貴重な時間の大切さを感じたまま、お伝えしてみました。大きく深呼吸をしてみると手や足から『さ~あ~っと』気が流れ出るのを感じます。是非!行なってみてください。^^

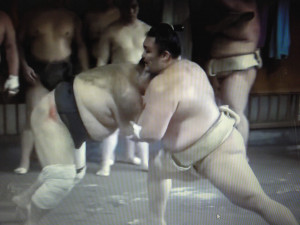

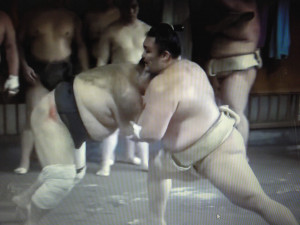

幕下の弟弟子、村田に稽古をつける部屋頭大関朝乃山関です。膝の大ケガで幕下筆頭から序ノ口まで降下した経験がある苦労人です。幕下時代に炎鵬との一番は誰もが目にした一番!破れはしましたが、とても印象深い相撲でした。膝のケガがなかったら幕内力士として活躍できていたと僕は思います。兄弟子の大関朝乃山関も「うちの幕下のホープを早くあげないといけない」と白廻しを増員すべく稽古をつけておられます。村田の次には寺沢、朝興貴、朝鬼神、ホープがあとに続きます。高砂部屋頑張れ~っ!!!いよいよ19日初日です。国技大相撲万歳!

幕下の弟弟子、村田に稽古をつける部屋頭大関朝乃山関です。膝の大ケガで幕下筆頭から序ノ口まで降下した経験がある苦労人です。幕下時代に炎鵬との一番は誰もが目にした一番!破れはしましたが、とても印象深い相撲でした。膝のケガがなかったら幕内力士として活躍できていたと僕は思います。兄弟子の大関朝乃山関も「うちの幕下のホープを早くあげないといけない」と白廻しを増員すべく稽古をつけておられます。村田の次には寺沢、朝興貴、朝鬼神、ホープがあとに続きます。高砂部屋頑張れ~っ!!!いよいよ19日初日です。国技大相撲万歳!

落花生(ピーナッツ)の花です。今年はまだなのですが、3年前のものです。雨ばかりでなかなか成長の勢いが見れません。我が家から何軒かに苗をお渡しして「増やしていこう」という試みをしています。この「落花生の塩ゆで」が最高においしくてカニを食べているときのように、みな無言になるのが不思議なのです。やわらかい塩ゆでのピーナッツ!めちゃくちゃうまいのです!楽しみだなあ~っ。^^/

落花生(ピーナッツ)の花です。今年はまだなのですが、3年前のものです。雨ばかりでなかなか成長の勢いが見れません。我が家から何軒かに苗をお渡しして「増やしていこう」という試みをしています。この「落花生の塩ゆで」が最高においしくてカニを食べているときのように、みな無言になるのが不思議なのです。やわらかい塩ゆでのピーナッツ!めちゃくちゃうまいのです!楽しみだなあ~っ。^^/

先日の胸の苦しみから反省しかりの僕なのですが、七ちゃんに『もう絶対に無理しないでね』と言われているところです。「大丈夫!大丈夫!全然大丈夫!」と何でも「任せなさい」と言っていた僕がまさか『死ぬかもしれない』と大きな不安に襲われた2日前!早朝から無理をしてしまい、大反省をしました。家族はもちろん!七ちゃんにも心配をかけてしまいました。写真の七ちゃんの顔がいつもと違って、厳しく見えてしまいます。「これからはちゃんと年齢も考えて、無理しないから許してね」^^

先日の胸の苦しみから反省しかりの僕なのですが、七ちゃんに『もう絶対に無理しないでね』と言われているところです。「大丈夫!大丈夫!全然大丈夫!」と何でも「任せなさい」と言っていた僕がまさか『死ぬかもしれない』と大きな不安に襲われた2日前!早朝から無理をしてしまい、大反省をしました。家族はもちろん!七ちゃんにも心配をかけてしまいました。写真の七ちゃんの顔がいつもと違って、厳しく見えてしまいます。「これからはちゃんと年齢も考えて、無理しないから許してね」^^

今日の北日本新聞(社会)24ページに『太刀山(呉羽出身)高砂部屋救う』「窮地打開へ弟子譲る」(朝乃山と不思議な縁)と題して大きな記事が載っていました。明治~大正期に活躍した第22代横綱太刀山峰右衛門が高砂部屋を救済しなかったら、朝乃山の四股名は生れなかったと思われるのです!以下、北日本新聞さんより引用転載させて頂きます。(転載開始)大相撲の朝乃山(富山市呉羽町出身、高砂部屋)が大関まで駆け上がることができたのは、故郷の大先輩のおかげだったのかもしれない。1911(明治44)年に第22代横綱となり11度優勝した同市呉羽地区出身の太刀山は、大正期に跡目争いが起きた高砂部屋の危機を救っていた。朝乃山が相撲を始めたのは太刀山の名が付いた道場で、出身大学は現高砂親方の母校。同郷の朝乃山と太刀山は、不思議な縁で結ばれている。

今日の北日本新聞(社会)24ページに『太刀山(呉羽出身)高砂部屋救う』「窮地打開へ弟子譲る」(朝乃山と不思議な縁)と題して大きな記事が載っていました。明治~大正期に活躍した第22代横綱太刀山峰右衛門が高砂部屋を救済しなかったら、朝乃山の四股名は生れなかったと思われるのです!以下、北日本新聞さんより引用転載させて頂きます。(転載開始)大相撲の朝乃山(富山市呉羽町出身、高砂部屋)が大関まで駆け上がることができたのは、故郷の大先輩のおかげだったのかもしれない。1911(明治44)年に第22代横綱となり11度優勝した同市呉羽地区出身の太刀山は、大正期に跡目争いが起きた高砂部屋の危機を救っていた。朝乃山が相撲を始めたのは太刀山の名が付いた道場で、出身大学は現高砂親方の母校。同郷の朝乃山と太刀山は、不思議な縁で結ばれている。

高砂部屋によると、部屋が創設されたのは1878(明治11)年。師匠の初代高砂の下、明治中期から後期にかけて第16代横綱の西ノ海、第17代横綱の小錦らを輩出し、角界にその名をとどろかせた。だが、1914(大正3)年に2代目高砂が亡くなった後、後継者に内定していた小錦も急逝したため、跡目争いが起きた。敗れた元関脇の綾川は、同郷の津軽出身力士たちを引き連れて出羽一門へ移籍。跡を継いだ元大関の朝潮(3代目高砂)の下には半数ほどしか力士が残らず、部屋は窮地に追い込まれた。このピンチを救ったのが太刀山だった。引退した18年に親方となって東関部屋を興した太刀山は、勝負審判を決める役員選挙に落選したことをきっかけに翌19年に角界を去った。その際、仲の良かった3代目高砂に全力士36人を託した。その中には後に大関となる太刀光がおり、太刀山の行動が部屋の復活とその後の隆盛につながった。朝乃山は、太刀山の遺族の寄付金で富山市呉羽小学校に造られた「太刀山道場」で相撲を始めた。富山商業高校から進んだ近畿大は現高砂親方の母校でもあり、高砂部屋から訪れたスカウトの目に留まった。力士同士の仲が良く、和やかな雰囲気の高砂部屋について、朝乃山は「自分に合っている」と話す。太刀山が手助けし、142年続く部屋の歴史を、朝乃山が部屋頭として受け継いでいく。「石黒航大」(転載終了)

本当に不思議な縁だと思います。富山の英雄!太刀山の縁があって現高砂部屋が142年の歴史を刻んでいる。そこに同郷同地区の朝乃山の登場!これはもう横綱に昇進せんといかんですよ「朝乃山関」!横綱太刀山にもう一歩近づいてください。頑張れ~朝乃山関。

北日本新聞の石黒航大記者!本当にすばらしい記事をありがとうございます。しっかりと胸に刻んでこれからも応援したいと思います。また富山の英雄の記事を楽しみに待っています!よろしくお願い致します。

柴田佳一 拝、

七ちゃん!生後1788日にして45回目のトリミングでしたあ~。もちろんハニー先生にお願いしたんです。「先生!サマーバージョンでね」と七ちゃんの希望通りなのでありました。走っても滑らないし、もう思いっきり走っています。最近は、おばあちゃんの部屋で過ごすことが多くなっていて、七ちゃんのお気に入りの場所になっています。穏やかなおばあちゃんと一緒にいる時間が七にとってもの凄く大事な時間なのだと思います。『ばあちゃん!いつもありがとう!また遊んでね』七より。

七ちゃん!生後1788日にして45回目のトリミングでしたあ~。もちろんハニー先生にお願いしたんです。「先生!サマーバージョンでね」と七ちゃんの希望通りなのでありました。走っても滑らないし、もう思いっきり走っています。最近は、おばあちゃんの部屋で過ごすことが多くなっていて、七ちゃんのお気に入りの場所になっています。穏やかなおばあちゃんと一緒にいる時間が七にとってもの凄く大事な時間なのだと思います。『ばあちゃん!いつもありがとう!また遊んでね』七より。 「玉蜀黍」って何!?正解はトウモロコシなのです。昨日ご近所さんに頂いたものです。水から茹でて甘みを凝縮して頂こうと思います。沸騰したお湯に入れて茹でるとシャキッと仕上がるのだそうで、シャキッより甘みを選んだ僕なのでありました。玉蜀黍はポルトガル人によって1573~1591年頃に日本に伝わりました。近世世事談に「玉蜀黍ハ、天正ノハジメ、蛮船モチ来タル。関東ニテハ唐モロコシトイフ」とあります。織田信長や明智光秀、豊臣秀吉に徳川家康なども瓜より甘い玉蜀黍を食し、つま楊枝を使ったのかなあ~?などとひとり考えて笑うのでありました。さて、麒麟はいつ来るのかなあ!?楽しみに待っています。^^/

「玉蜀黍」って何!?正解はトウモロコシなのです。昨日ご近所さんに頂いたものです。水から茹でて甘みを凝縮して頂こうと思います。沸騰したお湯に入れて茹でるとシャキッと仕上がるのだそうで、シャキッより甘みを選んだ僕なのでありました。玉蜀黍はポルトガル人によって1573~1591年頃に日本に伝わりました。近世世事談に「玉蜀黍ハ、天正ノハジメ、蛮船モチ来タル。関東ニテハ唐モロコシトイフ」とあります。織田信長や明智光秀、豊臣秀吉に徳川家康なども瓜より甘い玉蜀黍を食し、つま楊枝を使ったのかなあ~?などとひとり考えて笑うのでありました。さて、麒麟はいつ来るのかなあ!?楽しみに待っています。^^/ 先日、患者さんにニラをたくさん頂きました。「ありがとうございます」早速!ニラ玉にして美味しく頂きました。でもまだまだたくさんありますので『ニラのよごし』を作ろう!!ということで頑張っちゃいました。この前は『ニラの美味しい料理』と題して「ニラの醬油漬け」をご紹介しましたが、今回は富山県砺波地方の郷土料理「よごし」にしちゃいます。「よごし」の意味は『夜越』一晩、料理を寝かせることで素材の旨みを引き出すことにあります。作ってすぐに頂くのではなく、味わうのに一番良い時期を待ってから頂くのです。さて、作り方は次の通りです。

先日、患者さんにニラをたくさん頂きました。「ありがとうございます」早速!ニラ玉にして美味しく頂きました。でもまだまだたくさんありますので『ニラのよごし』を作ろう!!ということで頑張っちゃいました。この前は『ニラの美味しい料理』と題して「ニラの醬油漬け」をご紹介しましたが、今回は富山県砺波地方の郷土料理「よごし」にしちゃいます。「よごし」の意味は『夜越』一晩、料理を寝かせることで素材の旨みを引き出すことにあります。作ってすぐに頂くのではなく、味わうのに一番良い時期を待ってから頂くのです。さて、作り方は次の通りです。 我が家の自家菜園で育つ菊芋(キクイモ)です。前からも登場している「ヤーコン」「アピオス」と併せて『世界三大健康野菜』と言われています。柴田接骨院では、その三大健康野菜を栽培し、吟味して、どのように良いのかを自分のからだに問い、本当の情報を知り得たままお伝えしたいと考えています。そして良い情報は決してひとり占めにせず!ドンドン発信して多くの方々と共有する。これが僕たちの考え方であり、信念です。さあ、今年の秋が今から楽しみです。

我が家の自家菜園で育つ菊芋(キクイモ)です。前からも登場している「ヤーコン」「アピオス」と併せて『世界三大健康野菜』と言われています。柴田接骨院では、その三大健康野菜を栽培し、吟味して、どのように良いのかを自分のからだに問い、本当の情報を知り得たままお伝えしたいと考えています。そして良い情報は決してひとり占めにせず!ドンドン発信して多くの方々と共有する。これが僕たちの考え方であり、信念です。さあ、今年の秋が今から楽しみです。 今日は午後から少し青空が見えて、何故か安堵感が深呼吸を誘います。梅雨の雨は屋根の汚れを落とすように我々人間のこころを洗い流す大切なものです。低気圧によって体調を崩してしまう方も増えてくるので、あまり無理をせずのんび~りとお風呂に入ってくつろぎましょう。そして梅雨の晴れ間には外に出て太陽の光を浴び、青い空と白い雲を見ながら大きく深呼吸!気の流れが整い、満ちてきます。

今日は午後から少し青空が見えて、何故か安堵感が深呼吸を誘います。梅雨の雨は屋根の汚れを落とすように我々人間のこころを洗い流す大切なものです。低気圧によって体調を崩してしまう方も増えてくるので、あまり無理をせずのんび~りとお風呂に入ってくつろぎましょう。そして梅雨の晴れ間には外に出て太陽の光を浴び、青い空と白い雲を見ながら大きく深呼吸!気の流れが整い、満ちてきます。 幕下の弟弟子、村田に稽古をつける部屋頭大関朝乃山関です。膝の大ケガで幕下筆頭から序ノ口まで降下した経験がある苦労人です。幕下時代に炎鵬との一番は誰もが目にした一番!破れはしましたが、とても印象深い相撲でした。膝のケガがなかったら幕内力士として活躍できていたと僕は思います。兄弟子の大関朝乃山関も「うちの幕下のホープを早くあげないといけない」と白廻しを増員すべく稽古をつけておられます。村田の次には寺沢、朝興貴、朝鬼神、ホープがあとに続きます。高砂部屋頑張れ~っ!!!いよいよ19日初日です。国技大相撲万歳!

幕下の弟弟子、村田に稽古をつける部屋頭大関朝乃山関です。膝の大ケガで幕下筆頭から序ノ口まで降下した経験がある苦労人です。幕下時代に炎鵬との一番は誰もが目にした一番!破れはしましたが、とても印象深い相撲でした。膝のケガがなかったら幕内力士として活躍できていたと僕は思います。兄弟子の大関朝乃山関も「うちの幕下のホープを早くあげないといけない」と白廻しを増員すべく稽古をつけておられます。村田の次には寺沢、朝興貴、朝鬼神、ホープがあとに続きます。高砂部屋頑張れ~っ!!!いよいよ19日初日です。国技大相撲万歳! 落花生(ピーナッツ)の花です。今年はまだなのですが、3年前のものです。雨ばかりでなかなか成長の勢いが見れません。我が家から何軒かに苗をお渡しして「増やしていこう」という試みをしています。この「落花生の塩ゆで」が最高においしくてカニを食べているときのように、みな無言になるのが不思議なのです。やわらかい塩ゆでのピーナッツ!めちゃくちゃうまいのです!楽しみだなあ~っ。^^/

落花生(ピーナッツ)の花です。今年はまだなのですが、3年前のものです。雨ばかりでなかなか成長の勢いが見れません。我が家から何軒かに苗をお渡しして「増やしていこう」という試みをしています。この「落花生の塩ゆで」が最高においしくてカニを食べているときのように、みな無言になるのが不思議なのです。やわらかい塩ゆでのピーナッツ!めちゃくちゃうまいのです!楽しみだなあ~っ。^^/ 先日の胸の苦しみから反省しかりの僕なのですが、七ちゃんに『もう絶対に無理しないでね』と言われているところです。「大丈夫!大丈夫!全然大丈夫!」と何でも「任せなさい」と言っていた僕がまさか『死ぬかもしれない』と大きな不安に襲われた2日前!早朝から無理をしてしまい、大反省をしました。家族はもちろん!七ちゃんにも心配をかけてしまいました。写真の七ちゃんの顔がいつもと違って、厳しく見えてしまいます。「これからはちゃんと年齢も考えて、無理しないから許してね」^^

先日の胸の苦しみから反省しかりの僕なのですが、七ちゃんに『もう絶対に無理しないでね』と言われているところです。「大丈夫!大丈夫!全然大丈夫!」と何でも「任せなさい」と言っていた僕がまさか『死ぬかもしれない』と大きな不安に襲われた2日前!早朝から無理をしてしまい、大反省をしました。家族はもちろん!七ちゃんにも心配をかけてしまいました。写真の七ちゃんの顔がいつもと違って、厳しく見えてしまいます。「これからはちゃんと年齢も考えて、無理しないから許してね」^^ 今日の北日本新聞(社会)24ページに『太刀山(呉羽出身)高砂部屋救う』「窮地打開へ弟子譲る」(朝乃山と不思議な縁)と題して大きな記事が載っていました。明治~大正期に活躍した第22代横綱太刀山峰右衛門が高砂部屋を救済しなかったら、朝乃山の四股名は生れなかったと思われるのです!以下、北日本新聞さんより引用転載させて頂きます。(転載開始)大相撲の朝乃山(富山市呉羽町出身、高砂部屋)が大関まで駆け上がることができたのは、故郷の大先輩のおかげだったのかもしれない。1911(明治44)年に第22代横綱となり11度優勝した同市呉羽地区出身の太刀山は、大正期に跡目争いが起きた高砂部屋の危機を救っていた。朝乃山が相撲を始めたのは太刀山の名が付いた道場で、出身大学は現高砂親方の母校。同郷の朝乃山と太刀山は、不思議な縁で結ばれている。

今日の北日本新聞(社会)24ページに『太刀山(呉羽出身)高砂部屋救う』「窮地打開へ弟子譲る」(朝乃山と不思議な縁)と題して大きな記事が載っていました。明治~大正期に活躍した第22代横綱太刀山峰右衛門が高砂部屋を救済しなかったら、朝乃山の四股名は生れなかったと思われるのです!以下、北日本新聞さんより引用転載させて頂きます。(転載開始)大相撲の朝乃山(富山市呉羽町出身、高砂部屋)が大関まで駆け上がることができたのは、故郷の大先輩のおかげだったのかもしれない。1911(明治44)年に第22代横綱となり11度優勝した同市呉羽地区出身の太刀山は、大正期に跡目争いが起きた高砂部屋の危機を救っていた。朝乃山が相撲を始めたのは太刀山の名が付いた道場で、出身大学は現高砂親方の母校。同郷の朝乃山と太刀山は、不思議な縁で結ばれている。

2020年3月25日大阪市中央区の高砂部屋で大関昇進の口上を伝えてから4ヵ月余り、ようやく大相撲7月場所が19日(日)から開催されます。「無観客」ということでしたが、検討を重ね2500名の観客を迎えての開催となります。昇進して4ヵ月の新大関朝乃山関の活躍はもちろん!序二段まで降下した元大関照ノ富士関や新入幕の琴勝峰関の活躍にも期待が高まっているところです。コロナ禍の影響で世の中が変化して、今まで当たり前であったことが大変革となり、少しずつその大変革が身に付いてきています。大相撲もすべてにおいて大変革の7月場所、9月場所、11月場所となり得るのかもしれません。何故か不思議とそう思います。写真は8代横綱不知火諾右衛門(熊本)です。大坂相撲から江戸相撲に引退後は大坂相撲に戻った経緯があり、横綱ではありましたが関脇に降下するなど不明な点の多い力士でした。

2020年3月25日大阪市中央区の高砂部屋で大関昇進の口上を伝えてから4ヵ月余り、ようやく大相撲7月場所が19日(日)から開催されます。「無観客」ということでしたが、検討を重ね2500名の観客を迎えての開催となります。昇進して4ヵ月の新大関朝乃山関の活躍はもちろん!序二段まで降下した元大関照ノ富士関や新入幕の琴勝峰関の活躍にも期待が高まっているところです。コロナ禍の影響で世の中が変化して、今まで当たり前であったことが大変革となり、少しずつその大変革が身に付いてきています。大相撲もすべてにおいて大変革の7月場所、9月場所、11月場所となり得るのかもしれません。何故か不思議とそう思います。写真は8代横綱不知火諾右衛門(熊本)です。大坂相撲から江戸相撲に引退後は大坂相撲に戻った経緯があり、横綱ではありましたが関脇に降下するなど不明な点の多い力士でした。